| 4. ゴールデンサークルを回りヴィークまで |

|

26日(木)の朝8時30分から車を借りることになっていて、当地では、ホテルまで迎えに来てくれるシステムになっているので、一昨日、Hertzの事務所に行って頼んでおく。そのため、8時10分に、女性の従業員が迎えにきてくれ、すべての荷物ごと、約2km離れたHertzの事務所まで、連れていってくれる。この国は、日本や他の北欧国と同様、時間をよく厳守する国である。

手続きは、一昨日に、ほぼ行っていたので、ほとんど時間を要せず、車を借りることができる。本日は、いわゆるゴールデンサークルを回ってヴィーク(Vik)までいくことを予定する。

8時35分に出発し、まず国道1号を北上し、36号に入り、シンクヴェトリル(Tingvellir)に向う。4輪駆動車を運転するのは初めてであるが、特に、運転上、2輪駆動車と違う感じはしないので、ほっとする。1号線を北上しているうちは緊張したが、すぐ36号の入り口に来て、そこを右折してからは、平常心で運転できるようになる。

シンクヴェトリルは、930年に全員参加の議会を開いた地で、歴史的に意義のある場所であり、地球の割れ目であるギャウのある場所でもあり、世界遺産となっている(Gc1-4)。ギャウは、マントル対流による、プレートの湧き出しにより生じるもので、陸地で見られるのはアイスランドとアフリカ(詳細な場所は知らない)だけであり、ここにあるアルマンナギャウ(Almannagja)が最大で、写真(Gc2)の左側が、ユーラシアプレートで、右側が北米プレートになっている。各プレートは、年に1−1.5

cm動くので、プレート間は2−3 cm動くそうである。それは連続的に動くのではなく、地震などの際に動くそうである。2

cmといっても100 年では2 mになり、このマントル対流で、日本付近では、プレートが潜り込んでいる。日本では、北米プレート、ユーラシアプレートの他に、太平洋プレート、フィリピン海プレートが、押し合って複雑であるが、このアイスランドのプレートの動きは日本の地震の源になっているようである。

しばらく、ギャウを歩いて、次の地に移る。シンクヴェトリルのパンフレットは、予め手にいれていたが、その地図を注意深く見ていなかったので、少し離れて平行して走っている他のギャウ(Brennugja、Flosagjaなど)を見過ごしたのは大変迂闊であった。当地のギャウより、後に見るミーヴァトン地区のギャウの方がギャウらしいということが、頭にあったためであろう。 |

画像をクリックすると大きくなります

Gc1

|

|

Gc2

|

|

Gc3

|

|

Gc4

|

|

Gc5

|

|

Gc6

|

|

Gc7

|

|

Gc8

|

|

Gc9

|

|

Gc10

|

|

Gc11

|

|

Gc12

|

|

Gc13

|

|

Gc14

|

|

Gc15

|

|

Gc16

|

|

Gc17

|

|

Gc18

|

|

|

|

ゴールデンサークルの次の目的地のゲイシール(Geysir)に行く。ゲイシールは、1915年以前は、70

mまで吹き上げていたが、以来休止状態が続き、1935年に1時復活したが、数年で休眠状態になっていた。2000年に地震があり、また復活したが、また休眠状態になった。今年(2008年)

5月29日に起こった地震で、再度復活した(1日に2、3度)というニュースを見て楽しみにして行ったが、滞在している間には、1度も吹き上げなかった。現在は、ゲイシール間欠泉から数十メートル離れた「ストロックル間欠泉」が活動し、5分から10分間隔で、最大30m近くになるお湯の柱を吹き上げていて、数回見ることができた。写真に撮るのは、割合難しく、近寄ると迫力はあるが、全体が撮れず、遠くだと、全体像が撮れ、周りの様子も分かるが、迫力に乏しくなる(Gc5-6)。英語の間欠泉のgeyserは、ここ由来している。間欠泉だけでなく、付近一帯には、湯煙が立っている(Gc7)。

次に、ゴールデンサークルの見所としては最高の評判のグトルフォス(Gullfoss)に行く。川幅は、70

m、滝は二段に別れ、上から下までの落差は32

mである。ナイアガラの滝は、しっかり柵があって、落ちる心配がないが、ここの滝は(というより、この国の全ての滝がそうであるが)、柵も無く、自己責任で、いくらでも近づけるので、迫力が違う(Gc8-9)。落ちる事故はないのであろうか。1907年にイギリスの企業が発電所を計画して、売買契約が終わったが、近くの農夫の娘のシーグリーズルが、反対し、もし滝が外国資本に売られたなら、自分は滝に身を投げると言って訴えた。それで、イギリス企業はためらって、この滝は守られ、この少女のプレートが滝のそばにある。強い抗議をしただけあって、少女とは思えないほど、迫力のある顔をしている。

これらのメインの3つの観光地を見た後は、本日泊まるヴィーク(Vik)まで行く1号線に出るのに、ケリズ火口湖(Kerid)を見ることにしていた。グトルフォスから西南方向に進む35号線上にこの火口湖はあり、紺碧の水の色が周りの酸化鉄の赤色とマッチして、絵のように美しかった(Gc10)。写真に写っている人影から、この湖の大きさが想像できる。

この湖の後、セルフォス近くで1号線に出る。1号線を東に向って走っていると、小雨の中、微かにヘイマエイ島(Heimaey)が見える。この島は1973年1月23日午前1時55分に噴火が起こり、5-6時間のうちに、大部分の人がレイキャヴィークに船で避難し、一方、溶岩流の流れを放水で止めて、死者が出なかったということを、竹内均著の本で読んだ。火山学者などにとっては、研究の宝庫らしい。

しばらくして、1号線から左手にセリャランス滝(Seljalandsfoss)などの滝群が見えてくる。この滝は裏側に回れることを調べていたので、前年、ナイアガラ滝の見物でもらった雨合羽を持参して裏側を回った(Gc11)。合羽がなければ相当濡れるので、大半の人は、後ろ側に回らず引き返していた。後ろに回って特に、良い景色が見られたわけではなく、風が強いので、随分濡れ、レンズに水がかかって、まともな写真は撮れなかった。

次に、1号線にあるスコゥガルフォス(Skogafoss)を見る(Gc12)。落差60

mもある。右側にある高台に登ると眺めが良いそうであるが、雨が降っているので、登らなかった。

今日の宿泊地の、少し前のディルホゥラエイ(Dyrholaey)に立ち寄る。当地は、鳥の子育て保護地域になっているが、運良く、丁度、本日6月26日から解禁になることを日本で知っていたので、立ち寄る(Gc13-17)。

予め、ネットの旅行記で知っていたが、傾斜した道を登るところがあって、初めて、4輪駆動を借りて良かったと思う。これから行くヴィーク(Vik)の沖合いの岩が見える(Gc13)。鳥が崖に巣を作る場所で、この国の名物のパッフィンが見られるかと思ったが、見ることができなかった(Gc14)。旅行を通じてこの特徴のある鳥を見ることができなかった。絵はがきなどにもある特徴のある穴の開いた岩が見える(Gc15)。ここが、アイスランド本島の最南端であろう。この岩はイギリスの船員が、”Brow

hole[brau

houl](額の穴)と名付けたといわれる(「ブローホール」と書くのは、あまり適当ではない)。絶壁から見るヴィークとは反対側の黒砂の海岸に白波が当たる風景が神秘的である(Gc16)。写真(Gc15)で写した岩山に行って、逆に、その写真を撮った方向の写真を撮る。この写真を撮っているところは、来られないと、思っているのか誰も来てなかったが、私が、いるのを見て来る人もいた。皆の立っている120

mの高さの絶壁には灯台がある(Gc17)。この絶壁も鳥の巣があったはずであるが、残念ながら、鳥の姿さえはっきり見えない。周りが平らなのにこの地帯だけ高いのは、昔、爆発で出来たからだそうである。

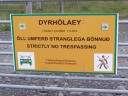

帰りがけにディルホゥラエイの出口の開いている扉で、昨日6月25日までは、立ち入り禁止であった看板を確認する(Gc18)。

人口290人のヴィークのホテル(Edda)はすぐ見つかり、やや遅く20時30分に到着する。本日は、233.4 km走行した。 |

|

|

Gc1 シンクヴェトリル:左手手前がBrennugja、奥側がFlosagjaと思う

Gc2 アルマンナギャウ;左側がユーラシアプレート、右側が北米プレート

Gc3 シンクヴェトリル;シンクヴァトラヴァトン湖

Gc4 アルマンナギャウ;右側がユーラシアプレート

Gc5 ゲイシール;ストロックル間欠泉

Gc6 ゲイシール

Gc7 ゲイシールの近くの地熱地帯

Gc8 グトルフォス

Gc9 グトルフォス

Gc10 ケリズ火口湖

Gc11 セリャランスフォス

Gc12 スコゥガフォス

Gc13 ディルホゥラエイから見たヴィーク

Gc14 鳥の巣つくりの絶壁の1つ

Gc15 ディルホゥラエイのブラウホール

Gc16 黒砂海岸

Gc17 アイスランド本島最南端の灯台

Gc18 ディルホゥラエイ入り口の看板;昨日迄立ち入り禁止

|

|

|

|